Il caschetto, storia di emancipazione e libertà

Da Louise Brooks a Veruschka, l’acconciatura più copiata dalle donne negli ultimi cent’anniPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fu la fine del capello cotonato, una rivoluzione più grande di quella che era stata negli Anni Venti, l’epoca del primo sconvolgimento della moda, quando cioè le donne con la gonna lunga smisero la crocchia tardo-vittoriana e adottarono il taglio alla maschietta.

Anni Sessanta. Il caschetto che mandò in pensione i bigodini venne inventato dai Vergottini, la famiglia di coiffeur che nel ’66 rifece il look a una giovanissima Caterina Caselli perché così voleva Franco Crepax - direttore creativo della casa discografica Cgd - che pensava a un taglio come quello della moglie, cliente dei parrucchieri milanesi. La settimana dopo, la ragazza che cantava “Nessuno mi può giudicare” era su Sorrisi e Canzoni, e nel titolo strillato su due pagine era diventata “Casco d’Oro”. I capelli ossigenati, la sfumatura alta sulla nuca, la frangia piena che copriva le sopracciglia: fu un successo, un’idea copiata da milioni di ragazzine e dalle dive del cinema e della televisione. Da Monica Vitti (che subito dopo l’incontro con Michelangelo Antonioni pensò di caratterizzare meglio il suo personaggio di attrice brillante affidandosi alle forbici di Cele Vergottini) a Loretta Goggi, giovanissima interprete della serie televisiva Rai “La freccia nera”, trasmessa nel ’68: l’unica, lei, a non portare proprio un caschetto ma un taglio alla maschietta, ingentilito dai riccioli attorno al viso.

Raffaella Carrà abbandonò il liscio con la piega morbida sulle spalle. Anche per lei i Vergottini studiarono una pettinatura nuova, un caschetto sfilato e biondissimo (fino ad allora aveva conservato il suo naturale colore castano) rimasto sempre uguale dai tempi di “Canzonissima 1970” presentata con Corrado (quella in cui lanciò il tuca-tuca), a “Milleluci” e “Tante scuse”, con Mina. Una fedeltà tricologica sopravvissuta al mezzogiorno coi giochi dei fagioli degli Anni Ottanta, alla fine dell’amore con Enzo Japino, a un Sanremo disastroso. Con piccoli aggiustamenti, Raffaella Carrà ha portato quel taglio fino all’ultimo dei suoi giorni.

Le parrucchiere dicono che le clienti col caschetto sono diverse. Speciali, spiegano. Fedeli. Nessuna concessione alle mode, nessun colpo di testa se non una leggera sforbiciata per pareggiare le punte.

Il caschetto resiste perché è sinonimo di libertà, e per questo se lo sono messe in testa le ragazze degli Anni Venti e quelle degli Anni Sessanta. Milioni di donne che hanno copiato la diva Louise Brooks e la regina dei cartoon Betty Boop; alle quali si è poi ispirato Guido Crepax che non ha immaginato possibile altra pettinatura per la sua Valentina, fotografa scandalosa e indipendente, protagonista di un fumetto pubblicato nel ’65 e poi diventata praticamente la donna della nuova rivoluzione femminile Anni Settanta.

Valentina Rosselli fu un simbolo, un sex simbol che trasbordò dai fumetti, e fu antesignana di un modo di vivere e pensare che piaceva sempre più alle ragazze trasgressive della nuova generazione. Guido Crepax aveva visto giusto: caschetto liberatorio eppure femminile, eleganza che arginava la paura del taglio definitivo e maschio. È diventata così, la fotografa milanese dei fumetti - che incarnò sulle strisce anche le scandalose avventure di Histoire d’O - la più grande testimonial planetaria del caschetto, inossidabile ancora oggi, allora praticamente divina, e furono tantissime le nuove clienti arrivate nel negozio di via Montenapoleone col ritaglio in mano. E pensare che Caterina Caselli si era stancata presto del suo casco d’oro, ma per lei fu assolutamente impossibile cambiare pettinatura, sarebbe stato - le spiegarono i consulenti di immagine e i boss della casa discografica - come buttare via un segno distintivo, un marchio: cominciò così a portare la parrucca.

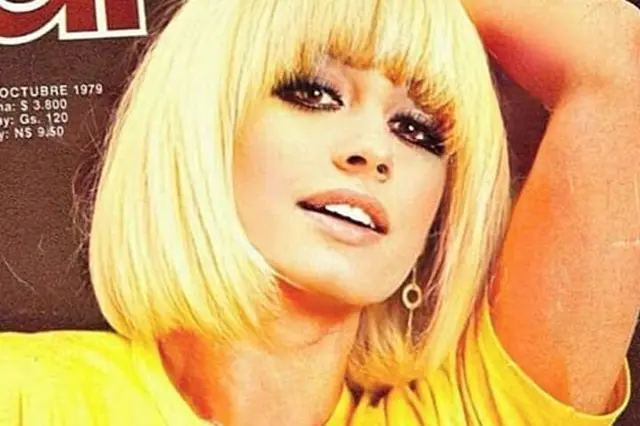

La consacrazione definitiva del caschetto fu quando cominciò a interessarsene Diana Vreeland, mitica direttrice di Vogue. Lei che aveva rivoluzionato l’impostazione del giornale considerato la bibbia della moda - servizi fotografati in esterno, modelle di strana bellezza - pensava che lo stile dovesse ispirarsi a ciò che succedeva in strada, fra i giovani. In fatto di capelli la tendenza era quel taglio geometrico scolpito dai parrucchieri milanesi - naturale che venisse ripreso sulle pagine patinate della rivista. La Vreeland visitò di persona il salone di Cele, Bruno e Lina Vergottini in via Montenapoleone a Milano, e subito fissò un appuntamento per la sua modella preferita, Veruschka, bellezza inquietante che doveva rappresentare la nuova immagine di Vogue. Dopo di lei si fecero tagliare i capelli anche Isa Stoppi - la mannequin che soffiò Gigi Rizzi a Brigitte Bardot, soprannominata “la Monroe italiana” per via della chioma biondissima e degli occhi azzurri - e Fiona von Thyssen, immortalate poi dall’obiettivo di Newton, Bailey, Avedon.

Un successo, un’acconciatura sofisticata e popolare che tenne per tutto il decennio successivo, oscurata poi da un’altra creazione dei Vergottini, ideata apposta per il teatro di Strehler: il taglio selvaggio, permanente mossa asciugata naturalmente, effetto disordinato.

Le fedeli però sono rimaste, quelle col mito di Louise Brooks e di Valentina, niente acidi, niente messa in piega, niente bigodini. Niente colpi di testa, solo una sforbiciata di tanto in tanto.