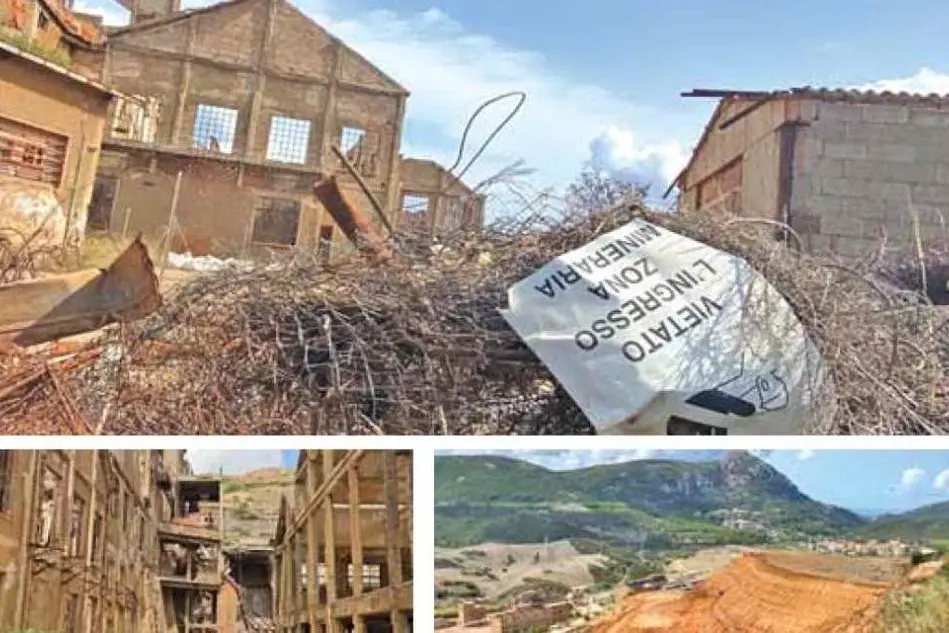

Macerie e silenzi, scompare la civiltà mineraria

Viaggio nel villaggio di Monteponi dove ogni giorno i crolli cancellano un pezzo di storiaPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'odore è forte, acre, come la pietra di galena e blenda intrisa di umido secolare. L'olfatto è aggredito da quell'effluvio fattosi profumo di storia proveniente da quel grasso minerale che per secoli ha ammorbidito gli ingranaggi di superfice e sotterranei. Tutto qui si è fermato tranne quei soffi di vento che bucano i tetti scoperchiati dell'antica miniera. Quando varchi l'ingresso curvilineo, copertura ad arco, non entri in miniera, sprofondi nella storia. Ai suoi tempi la Monteponi, la società che rilevò dall'Azienda generale dell'Interno la copiosa concessione mineraria, era una sorta di Fiat, lavoratori a gogò, sfruttamento, estrazione e produzione. Per interesse economico e capacità finanziaria la società mineraria era tra le top ten della finanza del Regno. Sino ad allora le miniere dell'antico Monte Paone erano state gestite, in malo modo, dal Corpo delle Regie Miniere. Il 15 febbraio del 1850 il trapasso.

L'asta mineraria

L'avviso d'asta per concedere la gestione dell'infinito sottosuolo dell'iglesiente fu il crocevia tra la gestione pubblica e quella privata di una delle più antiche civiltà della Sardegna, quella mineraria. Il sei giugno di centosettanta anni fa Paolo Antonio Nicolay, banchiere genovese, mandò in avanscoperta un signorotto di Torino, Giuseppe Molineri. L'offerta della compagine ligure-piemontese si rivelò la più vantaggiosa. Rilanciarono sino a 32.000 lire all'anno, con una base d'asta di 28 mila lire, per gestire per trent'anni quelle profondità, combattere l'acqua ed estrarre quanto più possibile piombo, zinco e argento. Il proscenio oggi è come allora. Dal punto più alto della miniera di Monteponi, all'uscita di Iglesias, traguardi il mare, quello del Pan di Zucchero, scollinando la miniera di San Giovanni e quella di Monte Agruxiau. Il paesaggio è sempre lo stesso, violentato da estrazioni minerali che non hanno mai badato al ripristino dell'ambiente. Un arrembaggio estrattivo senza un domani. Voragini pisane e moderne, aggressione ambientale figlia di un'economia assatanata dalla borsa dei metalli. Eppure, il fascino di questi luoghi resta immutato. Varcando quel cancello, miracolosamente aperto, entri in una civiltà segreta, dove il mistero del sottosuolo si inerpica per centinaia di chilometri di gallerie. Le profondità sono un labirinto mozzafiato, inimmaginabile per i comuni mortali. Ora, per molti versi, sono state restituite alla voracità dell'acqua di mare che si è riappropriata delle sue viscere più inaccessibili. E' la vittoria finale dell'acqua che, lentamente e inesorabilmente, ha riconquistato sino al livello zero, le sue antiche propaggini terrestri. E pensare che quella sfida profonda ha costituito per secoli la dura lotta tra l'uomo e i pertugi profondi di Lucifero. Per cavare blenda e galena, incastonate come profonde radici di minerale sino a 500 metri sotto il livello terrestre e 200 sotto il livello del mare, bisognava sollevare l'acqua salmastra, riportarla con gigantesche pompe idrauliche a quota zero e farla defluire verso Fontanamare, nell'ultima appendice di quel canale che ricongiungeva la miniera con la costa.

Indiana Jones

Ora restano percorribili solo quei cunicoli da Indiana Jones, realizzati con rara perizia dai maestri minatori che per chilometri e chilometri hanno armato quelle gallerie come se dovessero ricamare il sottosuolo. Sono rimaste fruibili, solo agli addetti alla chiusura, quelle sopra il livello del mare. Tutto il resto cancellato dall'allagamento delle profondità quando fu deciso di fermare il ciclopico pozzo di meno duecento, quello battezzato da Karol Wojtyla, il Santo minatore.

Disneyland mineraria

Un capitale di storia e di fascino esclusivo che connette con tratti ferroviari e profonde gallerie, come in un'immensa Disneyland mineraria, una delle aree geologiche più antiche al mondo, dove le capriole della terra hanno segnato uno dei paesaggi più ricercati dalla comunità scientifica internazionale. Profondità esclusive, dimenticate e abbandonate, mentre in giro per il mondo, dalla Germania alla Polonia, passando per l'Austria e l'Inghilterra si staccano biglietti a gogò e si esaltano persino le profondità di sale. Qui, nella terra di miniera, quella vera, nel villaggio principe di quell'epopea, Monteponi, la storia, però, giorno dopo giorno, diventa impunemente polvere. Macerie che si sgretolano all'incedere del tempo e delle intemperie. Ogni soffio di vento strappa timpani e tetti, sfonda pareti fradice di degrado e abbandono. I crolli diventano sempre più ciclopici, senza che nessuno li annoti più nemmeno sull'epitaffio di miniera.

Le «sale»

Non è un caso che questi edifici non siano mai stati chiamati "capannoni". Nel gergo minerario, nel racconto dei vecchi minatori, sono sempre state "sale", come si conviene ai luoghi di pregio, ad elevata valenza architettonica. La Sala degli Argani, la Sala Pompe, la Sala dell'Elettrolisi, la Sala delle Officine. Non un caso. Quintino Sella, che delle miniere ne fu uno strenuo difensore da cultore e da Ministro, il 15 marzo del 1870 scriveva una rara lettera al direttore della miniera iglesiente Adolfo Pellegrini: «Spero che presto la legge di Monteponi possa essere approvata, e così Ella e Cattaneo possano spiegare tutta la loro intelligentissima operosità". L'encomio non era gratuito. Quando l'ing. Pellegrini arrivò a Monteponi aveva 23 anni, era l'8 ottobre del 1861. Gli appunti di miniera, manoscritti in carta pergamena di raro pregio, conservati negli inesauribili archivi di quell'epoca, raccontano di una scelta epocale per un insediamento industriale. Il giovane ingegnere impose che l'intera edificazione dei villaggi avvenisse con una regola sintetizzata in due concetti: ogni edificio deve essere ben costruito e con notevole rispetto dell'estetica.

Talvolta, segnalano i verbali del Consiglio di amministrazione di quegli anni, venivano ricercate linee architettoniche classicheggianti che potevano essere giudicate un lusso nell'ambiente della miniera per sua natura tendente al caotico, fra scavi e discariche.

Bellavista

Nacque in quegli anni "Bellavista", la villa che divenne sede della direzione nazionale delle miniere, proprio per l'imponenza architettonica che ne fece un vessillo di quella monumentale costruzione dei villaggi minerari dell'intera Sardegna. A Monteponi, come a Montevecchio, Ingurtosu, Campo Pisano, non stanno crollando edifici minerari, si sta, con una velocità impressionante, polverizzando un'antica Civiltà, quella Mineraria. Un patrimonio inestimabile, sul piano storico e culturale, paesaggistico e architettonico e persino scientifico. Una fonte di reddito che in altre parti del mondo avrebbe creato attrazione e sviluppo. Una slot machine per turismo scientifico, d'avventura, naturalistico e culturale. Qui, in questa terra di nessuno, il silenzio è divelto solo da quei crolli incessanti. Non c'è traccia di organi dello Stato, latita la Regione e ogni inverno che passa segna in modo indelebile la fine di quel giacimento infinito, quello sì, di storia e civiltà.

Le norme violate

Il Codice Urbani, quello della tutela paesaggistica, storica e culturale aveva imposto una disposizione chiara: «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico». Beni alla pari dei monumenti, delle opere d'arte, dei giacimenti archeologici. In questa terra, invece, le leggi valgono solo quando c'è da sanzionare un inerme cittadino. Quando, invece, come in questo caso, crolla una civiltà intera, con la sua imponenza storica, culturale, architettonica e paesaggistica, le soprintendenze di Stato restano in silenzio. Mai un provvedimento sanzionatorio, mai un decreto che obblighi la tutela, la protezione, la salvaguardia. Silenzio, come quello che regna in questo proscenio che ha segnato la storia di Metalla, la terra delle miniere, sedotta, distrutta e abbandonata.

Mauro Pili