Femminicidi, Paolo Crepet: “Tra perizie e condoni ergastolo a pochi. Lo Stato ha il dovere di prevenire”

Lo psichiatra: “Il colpo di pistola è solo l’epilogo, va combattuta la cultura del possesso”Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono oltre 40 nei primi sei mesi del 2022 le donne uccise per mano di un uomo: un marito, un compagno o un ex. Le ultime del lungo elenco sono state Donatella Miccoli, accoltellata dal marito Matteo Verdesca che si è poi tolto la vita nel Leccese; Gabriela Serrano e Lidia Miljkovic, ammazzate a distanza di poche ore dall’ex Zlatan Vasiljevic nel Vicentino. Romina De Cesare, strangolata e finita con alcune coltellate su una spiaggia di Sabaudia, anche lei dall’ex Pietro Ialongo.

Un’emergenza, si legge sulle pagine del vocabolario, è una “circostanza imprevista”. Ma di imprevisto nei femminicidi c’è ben poco. Anzi, il copione è quasi sempre, drammaticamente, lo stesso: lei decide unilateralmente di lasciare il partner. Lui non accetta la sua libertà, il suo diritto, di abbandonarlo. E la uccide, al culmine di un periodo di vessazioni, violenze e persecuzioni.

Il femminicidio, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è "una grave violazione dei diritti umani”. Perché colpisce le donne in quanto donne, e mina dal profondo il libero sviluppo e progresso di un Paese. Ma premere un grilletto o brandire un coltello sono solo la punta dell’iceberg, la conclusione tragica di un lungo processo che trova le sue radici nella cultura tossica del dominio dell’uomo sulla donna.

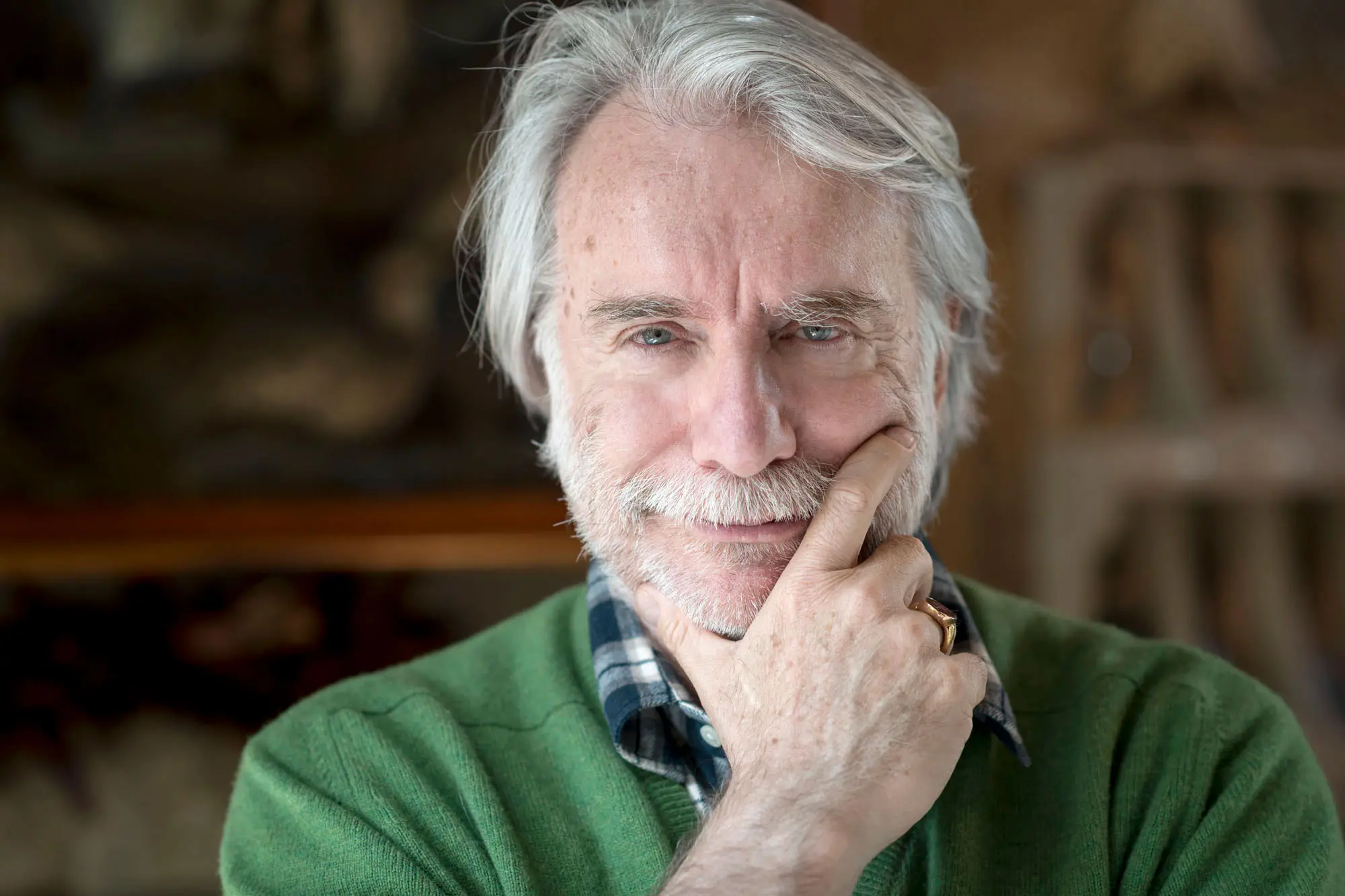

Paolo Crepet in 40 anni di carriera come psichiatra, sociologo, educatore e saggista, ha visto con i suoi occhi tante situazioni di prevaricazione scambiate per amore non solo dagli aguzzini, ma dalle stesse vittime. È proprio su di loro che bisogna anzitutto lavorare, spiega a L’Unione Sarda. Parlerà anche di questo a Castelsardo il prossimo 27 luglio e ad Alghero il 28 luglio, presentando il suo ultimo libro “Lezioni di sogni”, edito da Mondadori.

Professor Crepet, a cosa si può ricondurre un fenomeno così grave e intollerabile in una società civile come quello del femminicidio?

“Uno dei fattori è la cultura del possesso. Per molti uomini le donne ‘si hanno’, si possiedono. Non è certo una novità, è un‘ideologia atavica quella che vede l’uomo dominatore e la donna sottomessa. Dovremmo piuttosto chiederci come sia possibile che nel 2022, con tutti i progressi che abbiamo fatto rispetto a secoli fa, si ragioni ancora così”.

Ha una risposta?

“Ci sono uomini che non riescono a stare al passo con il processo di liberazione della donna, e non parlo solo di adulti ma anche di giovani. Non aiuta il fatto che, in una realtà iperconnessa e ipertecnologica come quella in cui viviamo, siamo più soli che mai. Il problema è anche che molte donne accettano e sostengono la cultura del possesso”.

Perché la accettano?

“È una questione di educazione. Sono tante, e le ho conosciute nel corso della mia esperienza, quelle che considerano forme di gelosia e controllo come qualcosa di positivo, come sintomi di amore e affetto. Ci sono ragazze che sarebbero stranite a non ricevere messaggini, magari insistenti, a mezzanotte quando sono uscite con le amiche. Il pensiero femminile non è tout court vittima di quello maschile: possono essere le stesse madri a giustificare i figli violenti o a inculcare nelle figlie l’idea che il possesso sia giusto e anzi auspicabile, con quel dannoso ‘sì, però tuo marito è un bravo ragazzo’. Per questo trovo la parola ‘patriarcato’ inesatta: per combattere questo fenomeno è importante avere chiara in testa la radice del problema”.

E qual è?

“Dietro il femminicidio non c’è una cultura maschile omogenea e coerente. C’è anche una cultura femminile che ha accettato e, se non ha accettato, non si è opposta. Ecco perché è sulle donne che bisogna prima di tutto agire a livello di educazione, altrimenti non ne veniamo fuori".

Come fare?

“Partiamo dal principio: prima di decidere di stare insieme, due persone dovrebbero conoscersi a fondo. In passato ho tenuto un seminario con delle ragazze, chiedendo loro che cosa si dicono al primo appuntamento con il potenziale partner. È venuto fuori che parlano di cose futili e quasi mai domandano: ‘Perché ti sei lasciato con la tua ex?’”.

E se un uomo diventa violento in un secondo momento?

“La mente umana è complicata ma una cosa è certa: il primo atto violento non è mai un colpo di pistola. C’è un lento progresso nell’idea della violenza eterodiretta. E questo può salvare una vita, dando il tempo di sviluppare e far crescere gli anticorpi contro la violenza. In modo che al primo tentativo si agisce”.

Quali sono i segnali che devono fare scattare l’allerta in tempo?

“Urla, insulti, minacce. Anche un ‘fammi vedere il telefonino’ deve mettere in allarme. Il primo schiaffo fa già parte di uno stadio successivo”.

Il Parlamento sta lavorando a nuove norme antiviolenza nei casi di maltrattamenti, lesioni e stalking. Quando una donna decide di denunciare, è abbastanza tutelata dalle forze dell’ordine?

“Io ho il massimo rispetto per le istituzioni, se lavorano per la prevenzione. A reato compiuto la cronaca ci dice che è già troppo tardi”.

Il destino è già segnato?

“Non lo è, ma torno sullo stesso punto. Bisogna lavorare al massimo sulla fase precedente. La prima denuncia una donna la deve fare a se stessa. So che non è semplice e ci sono elementi oggettivi di difficoltà: la casa condivisa, la dipendenza economica, i figli soprattutto se minori. Ma se non è facile andare via, ancora meno facile deve essere restare”.

Molte donne vengono uccise al presunto appuntamento di chiarificazione… Perché ci vanno?

“Per quel mix culturale del ‘sì, però’ che fa perdere autorevolezza. Se nei tuoi ricordi c’è una madre che per trent’anni ha subito l’inferno, è difficile distinguere il bene dal male. Alla richiesta dell’ultimo appuntamento c’è una sola risposta da dare: no. Sempre”.

Dopo il delitto, a volte l’assassino si toglie la vita. Che cosa scatta nella sua mente?

“Un violento è una persona che non ha stima in se stessa – per quello ricorre alle mani - ed è profondamente vigliacca. Ma i suicidi sono una minoranza perché in realtà quegli uomini sanno di poterla fare franca. Sono pochi quelli che scontano un ergastolo, anche a causa della mia categoria che, durante i processi, interviene con le perizie. Questo fa sì che il meccanismo continui all’infinito. Se uno che ha ammazzato la moglie dopo sei anni esce di galera come un rapinatore qualsiasi, un potenziale femminicida non coglie la gravità di quello che ha in animo di fare: è lo Stato, ai suoi occhi, ad aver stabilito che non è così grave”.

In uno degli ultimi casi, il duplice femminicidio di Vicenza, Zlatan Vasiljevic prima di uccidere l’ex compagna e l’ex moglie aveva fatto un percorso di riabilitazione, ma non è servito. Era necessario più tempo?

“Mi permetto, data la mia età e la mia esperienza, di dubitare di questi corsi: chi li tiene? Che cosa si fa esattamente? Vai lì per dieci settimane, seduto a un banco a fare di sì con la testa mentre nel frattempo stai pensando a come ammazzare la tua ex? È un’ingenuità pensare che un corso possa evitare una strage. Io se fossi un parente della vittima denuncerei, per superficialità. Questo è buonismo psicologista da quattro soldi, è la prateria che si spiana di fronte alle peggiori efferatezze”.

È impossibile allora recuperare un uomo violento?

"Certo che è possibile, ma non così. Ci vorrebbe una cultura creativa della giustizia”.

Cosa intende?

“Sei dentro per violenza? Ci resti e, durante il giorno, vai ad aiutare persone deboli. Ma non per una settimana, bensì per tre-quattro anni. Altrimenti è una presa per i fondelli. Spesso invece si è estremamente morbidi, anche con i più giovani. Gli si dà un buffetto sulla guancia, quando magari la sera prima quel ragazzo ha accoltellato qualcuno che è finito in codice rosso”.

Quindi pugno duro?

“Certo. Quando dico queste cose mi chiamano fascista, dicono che voglio buttare via la chiave. Io invece voglio solo una giustizia penale diversa, che previene anzitutto. Prevenire vuol dire colpire prima. Una coltellata a vent’anni potrebbe essere l’inizio di una carriera di uomo violento. Se io te la abbuono, diventa un condono giudiziario”.