Grönland entdecken

Die „Grüne Erde“ im Tagebuch des großen Entdeckers Knud RasmussenPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In einer abgelegenen Ecke des hohen Nordens, inmitten der eisigen Gewässer des Atlantiks, liegt ein rätselhaftes Land, ein Ort aus Feuer und Eis, an dem die Sonne niemals untergeht. Es handelt sich um die legendäre Insel Thule, die erstmals vom griechischen Entdecker Pytheas erwähnt wurde, der um 330 v. Chr. von Marseille aus in See stach. C. Seitdem hat der Reiz dieses unbekannten Landes Generationen von Seefahrern und Entdeckern angezogen. Einige von ihnen gelangten auf der Jagd nach dem mythischen Thule sogar noch weiter in den Norden, in ein Land, das heute rau ist, weil es fast vollständig von Eis bedeckt ist, einst jedoch von grünen Wiesen bedeckt war: Grönland.

Tatsächlich besiedelten Europäer die Insel wahrscheinlich zum ersten Mal um das Jahr 1000, zu einer Zeit, als Europa ein besonders günstiges Klima genoss. Auf der Suche nach neuen Ländern fanden die dänischen Wikinger ein Grönland mit Wiesen und Sträuchern, das sie Grønland, „Grünes Land“, nannten. Die Inuit, die einheimische Urbevölkerung, nannten die größte Insel der Welt, Kalaallit Nunaat, „Land der Menschen“. Am Ende des Mittelalters wurde die dänische Kolonie mit der Rückkehr kälterer Temperaturen und dem Verschwinden der meisten Wiesen aufgegeben und nur wenige Inuit-Siedlungen blieben übrig. Im Jahr 1721 wurde Grönland Teil des dänischen Königreichs und blieb ein isoliertes, weitgehend unerforschtes Land, das für niemanden von Interesse zu sein schien. Kurz gesagt: Die kriegerischen Erklärungen Donald Trumps, der kürzlich eine Annexion grönländischen Territoriums durch die Vereinigten Staaten in Erwägung zog, lagen in weiter Ferne.

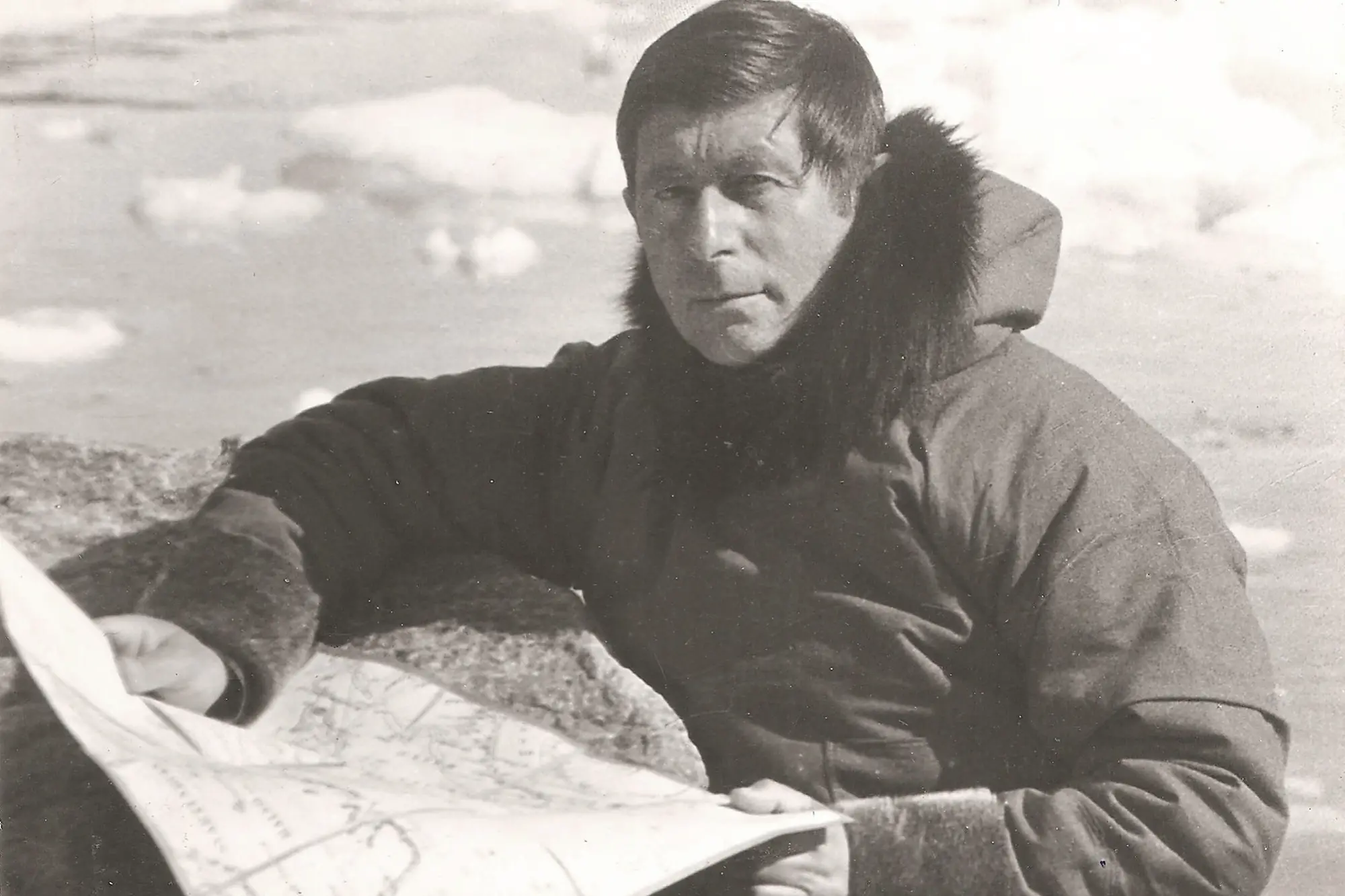

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts beschloss die dänische Regierung, dort eine Handelskolonie zu gründen, die nicht zufällig den mythischen Namen Thule erhielt. Von hier aus brach im April 1912 der große dänische Entdecker Knud Rasmussen in Begleitung eines Kartografen und zweier Inuit-Jäger zu einer Hundeschlittenreise auf. Und hier begann das große Abenteuer, das in „Nördlich von Thule“ (Iperborea, 2025, S. 256) erzählt wird, einem Band, der Rasmussens Tagebuch aus seiner Grönlanddurchquerung enthält.

Ziel der Expedition war es, die Gewohnheiten und Bräuche der Inuit zu dokumentieren , vor allem aber den Peary Channel zu kartieren , einen Meeresabschnitt, der die Insel vom äußersten Norden trennt, vom amerikanischen Kontinent, der bereits damals – und Trump war noch weit entfernt – Anspruch auf grönländisches Land erhob.

Die Mission wurde mit Enthusiasmus in Angriff genommen und das Motto der Entdecker: „Es lebe der Kampf ums Leben!“ erklang angesichts der unberührten Natur, die ebenso grausam wie außergewöhnlich ist, mehrmals. Dieses raue Land, das Hunde und Menschen hungern ließ, bot gleichzeitig atemberaubende Ausblicke aus Licht, Wind und Eis, so dass Rasmussen schrieb: „ Grönland ist wahrlich das Land der Vielfalt.“ Sobald der Tod seinen Griff löst, beginnt das Leben . Die polare Eiskappe erschien als weiße Wüste, ein Ort, an dem man sich selbst messen konnte, vielleicht indem man im Schutz eines Iglus ein paar Seiten von Flauberts oder Manzonis „Die Verlobten“ las. Das Überleben der vier Reisenden hing jedoch weitgehend vom Wissen der Inuit ab , das Rasmussen sorgfältig sammelte und sein Tagebuch zu einem wertvollen ethnografischen Dokument machte.

Die erzählten Geschichten reichen von Gründungsmythen und Legenden bis hin zu Initiationsriten, Jagd- und Fischereitechniken, Ratschlägen zum Beziehen von Skikanten mit Walrosshaut und Anleitungen zum Bau eines Iglus. Zwischen den schwierigen praktischen Problemen einer Expedition bei minus vierzig Grad und der Entdeckung unbekannter Gebiete erzählt Knud Rasmussen seine Abenteuer aus der Sicht des großen Entdeckers, wobei er die Kultur und Spiritualität der Inuit hervorhebt und im Kampf ums Überleben nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen ethischen und gesellschaftlichen Wert erkennt.