Victor Hugo, Ventotene und ein Pass für Sardinien: Die Geschichte eines möglichen Europas

In einem Brief aus dem Jahr 1870 an den sardischen Archäologen Tamponi wird die Geschichte eines „edlen Landes“ beschrieben, in dem eine zivile, freie und gerechte Zukunft bereits festgeschrieben ist.Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In einer Zeit, in der das Manifest von Ventotene wieder in den Mittelpunkt der italienischen Debatten rückt, gefeiert, wiedergelesen und manchmal angefochten wird , lohnt es sich vielleicht , es mit einer weniger wichtigen, aber nicht weniger aufschlussreichen Geschichte zu vergleichen . Eine Geschichte, die fast zufällig über Sardinien führt , Victor Hugo in die Hände fällt und uns eine andere, poetischere, aber auch menschlichere Vorstellung von dem Europa vermittelt, das hätte sein können .

Im Juni 1870 , wenige Tage nachdem Frankreich Preußen den Krieg erklärt hatte, befand sich Victor Hugo noch immer im Exil auf Guernsey. Aus der Ferne beobachtet er, wie die Welt auf einen neuen Konflikt zusteuert, und mit der Klarheit eines Dichters und Visionärs vertraut er seinen Notizbüchern eine Reflexion an , die ihm heute unglaublich aktuell erscheint: „C’est le rêve des États-Unis d’Europe“, „es ist der Traum der Vereinigten Staaten von Europa“.

Es war nicht das erste Mal, dass er diesen Ausdruck verwendete. Hugo hatte bereits in Reden und öffentlichen Texten den Traum einer europäischen Föderation beschworen, die nicht auf Gewalt, sondern auf der Brüderlichkeit zwischen den Völkern beruhte . Doch damals nahm die Idee eine noch präzisere, fast geografische Form an.

In einem wenig bekannten Brief vom 29. Juni 1870 an den sardischen Archäologen Pietro Tamponi stellt Hugo mit außergewöhnlicher Einfachheit fest, dass sogar „la Sardaigne y aura sa place“ (Sardinien ist ein Ort). Auch Sardinien wird seinen Platz haben.

Der Brief, der heute in der Universitätsbibliothek von Cagliari aufbewahrt wird, ist eines der überraschendsten und aufrichtigsten Zeugnisse von Hugos europäischem Denken . Dies ist weder eine öffentliche Erklärung noch eine politische Proklamation. Es ist eine persönliche, von Herzen kommende Antwort voller Dankbarkeit und Idealismus. Hugo beschreibt Sardinien als ein „edles Land“, das von „edlen Söhnen“ bewohnt wird , und verbindet diese Randregion direkt mit dem gemeinsamen Schicksal eines endlich zivilen, freien und gerechten Europas . Der Ton ist nicht rhetorisch, sondern lebendig. Im Filigran lässt sich die Dringlichkeit eines Traums erkennen, der nach einer Form sucht.

Und dank der sorgfältigen und gründlichen Arbeit des Forschers Liano Petroni, der diesen Briefwechsel untersuchte und in einem wissenschaftlichen Artikel von außerordentlicher Klarheit veröffentlichte, können wir heute die Konturen und die Bedeutung dieses Briefwechsels genau rekonstruieren. Petroni untersuchte den historischen Kontext, die symbolischen Implikationen und die möglichen Verbindungen zwischen Hugo, Italien und dem Risorgimento.

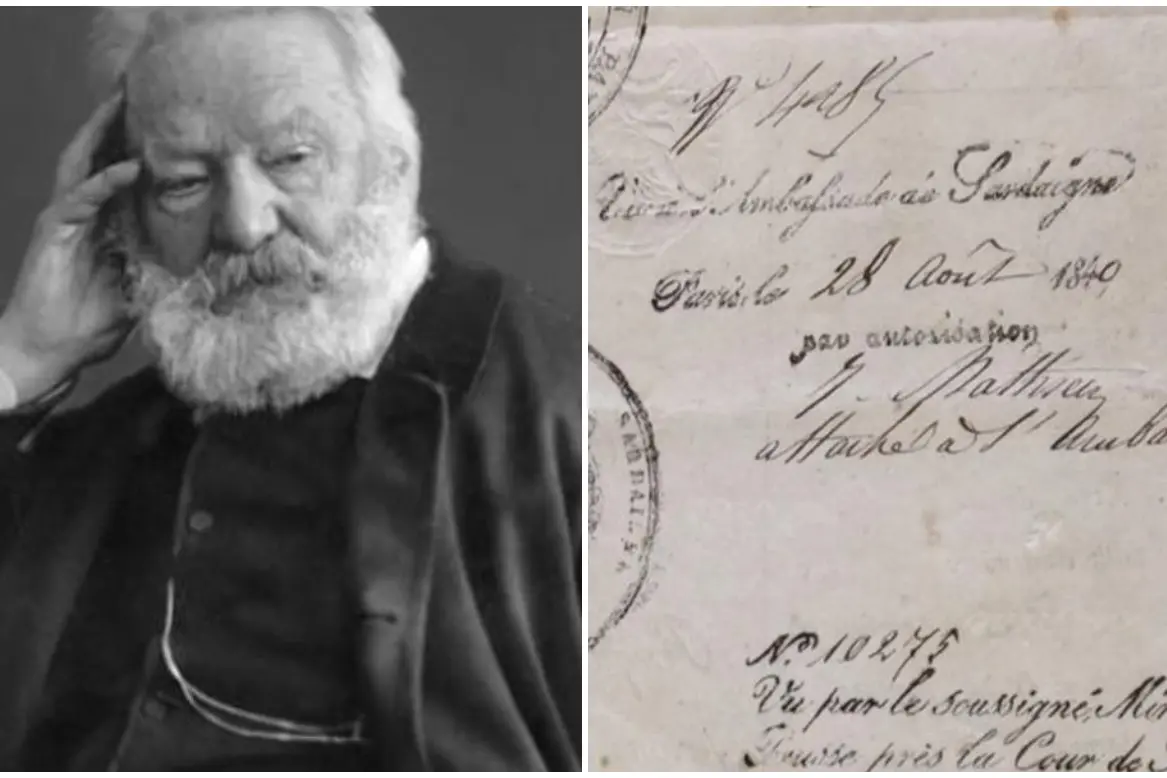

Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Hugo einen Archäologen als Gesprächspartner wählte . Tamponi, eine weitgehend vergessene Persönlichkeit, lebte in der Nähe von Caprera, in der Nähe von Giuseppe Garibaldi, mit dem Hugo eine Briefbeziehung gegenseitiger Bewunderung pflegte. Vielleicht sah Hugo in Tamponi das Italien des Risorgimento : nicht das Italien der politischen Proklamationen, sondern das der stillen Würde und der Kultur als Instrument der Befreiung . Aber die Geschichte endet hier nicht. Tatsächlich nimmt es eine noch faszinierendere Wendung. Im Juli 2023 stieß ich beim Durchblättern des Katalogs einer Pariser Drouot-Auktion auf ein überraschendes Dokument: einen offiziellen Reisepass, der Victor Hugo 1840 für eine Reise nach Sardinien ausgestellt worden war. Das Dokument weist alle Stempel in der richtigen Reihenfolge auf, ist unterzeichnet und von der Botschaft des Königreichs Sardinien in Paris abgestempelt. Am 28. August erhält Hugo sein Visum. Doch am nächsten Tag, dem 29. August, reiste er stattdessen entlang des Rheins nach Deutschland ab. Dort sammelte er Material für ein Werk, aus dem „Le Rhin“ wurde und das zwei Jahre später veröffentlicht wurde.

Die Reise nach Sardinien findet daher nicht statt. Aber alles bleibt: die Absicht, die Dokumentation, das Projekt. Warum wollte Hugo nach Sardinien? Einige Hinweise deuten darauf hin, dass es sich nicht einfach um eine Touristen-Laune handelte. Hugo hatte bereits beschlossen, an einem neuen Gedichtband zu arbeiten, vielleicht einer Mischung aus Reisetagebuch, historischer Betrachtung und innerer Landschaft – wie er es für den Rhein tun würde. Er hatte sich vorbereitet und das Visum schon lange im Voraus beantragt. Doch aus praktischen Gründen – angeblich einer Verzögerung bei der Zustellung des Dokuments – wird die Reise verschoben und Sardinien bleibt außerhalb der Route. An ihrer Stelle stehen Rheinkühe, wie er selbst enttäuscht in seinen Notizbüchern festhält. Aber die Idee war da. Und vielleicht ist es nie wirklich verschwunden.

So kam Sardinien 1870, dreißig Jahre später, wieder in seine Gedanken, allerdings nicht mehr als physisches Reiseziel, sondern als idealer Ort. Hugo muss nicht dort gewesen sein: In seiner Vision ist Sardinien bereits Teil des zukünftigen Europas. Ein Ort, an dem gekämpft wurde, an dem es Erinnerungen gibt, an dem es Würde gibt. Eine Insel, die ihren Platz in den Vereinigten Staaten von Europa haben kann – und muss. Es ist nicht nur poetische Großzügigkeit. Es ist politische Intuition. Es ist die Fähigkeit, in einem peripheren Detail die Widerspiegelung einer größeren Zivilisation zu erkennen.

In unserer Gegenwart, in der die Idee Europas zwischen technokratischer Kälte und müden Utopien zu schwanken scheint, lohnt es sich, diese vergessene Seite wiederzuentdecken. Victor Hugo war weder ein Föderalist im modernen Sinne noch ein Berufspolitiker . Aber er konnte sich ein Europa vorstellen, das nicht nur ein Markt, sondern eine moralische Gemeinschaft wäre . Und er tat dies mit der Sprache, die er am besten beherrschte: Gedichte, Briefe, symbolische Gesten.

Selbst ein unbenutzter Reisepass kann noch Jahrhunderte später viel aussagen. Der Zufall ist fast zu perfekt: ein von Hugo unterzeichnetes Dokument mit der Aufschrift „Reiseziel: Sardinien“ und ein Brief, in dem er schreibt, dass Sardinien seinen Platz im europäischen Projekt haben wird. Sie wirken wie die beiden Hälften eines unerfüllten Versprechens. Den politischen Teil – das Manifest von Ventotene – haben wir lange gefeiert. Vielleicht ist es an der Zeit, auch die poetische Seite wiederzuentdecken: die aus Impulsen, Reisefehlern, falschen Adressen, unveröffentlichten Briefen. Dort, in diesen schattigen Gegenden, verbirgt sich manchmal der wahrste Teil Europas.

Und was ist die Europäische Union schließlich anderes als eine enorme Korrespondenz zwischen Inseln, die noch immer nacheinander suchen? Victor Hugo kam nie auf Sardinien an. Doch heute können wir dank eines Briefes und eines beinahe versehentlich aufbewahrten Reisepasses davon ausgehen, dass Sardinien – zumindest in seinen Gedanken – tatsächlich angekommen ist. Und vielleicht ist dies die ironischste und wertvollste Lektion von allen: dass eine Idee vielleicht nie Wirklichkeit wird und dennoch einen unauslöschlichen Eindruck hinterlässt. Alles was Sie brauchen ist eine Briefmarke. Und mit der richtigen Adresse ein Traum.

Simone Falanca – Wissenschaftlerin und Schriftstellerin