„Die Frau, die die Feen tötete“: Die Rückkehr von Gesuino Némus

Chroniken von Telévras: Ein Verbrechen dient als Vorwand, um die Geschichte Sardiniens durch eine absurde Tragödie zu erzählen.Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

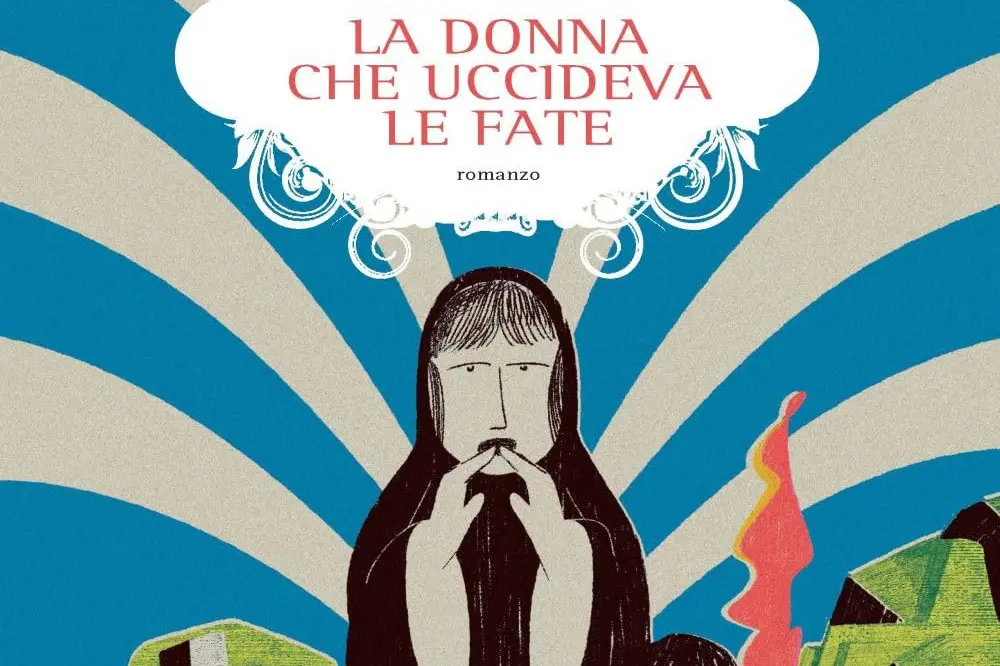

Der Schiefe Turm von Pisa. Und wenn sie Recht hat? Keine Sorge, es ist nicht die Augusthitze, die meine Fähigkeiten beeinträchtigt hat, sondern eine Überlegung, die – wenn Sie mir die Gelegenheit zum Diskutieren geben – sehr plausibel ist und die aus „Die Frau, die die Feen tötete“ (Elliot, 224 Seiten), dem neuen Roman von Gesuino Némus, stammt.

In dem kleinen Dorf Telévras passiert nichts. Oder fast nichts. Die Gemeinde steht noch immer unter Sonderverwaltung; Gonario Manizàre, Präsident der Genossenschaft der Milchproduzenten und ein Mann, der sich der Praxis des Grab Grab verschrieben hat, hat beschlossen, sich mit aller Macht in die Politik zu stürzen; die Bauern, erschöpft vom niedrigen Preis für Schafsmilch, diskutieren, wie sie aus der Politik mehr herausholen können als eine ebenso eigennützige wie nutzlose Geste der Solidarität; Gioacchino Dicciòsu – der 1969 am Aufstand von Pratobello teilgenommen hatte – warnt vor der Sinnlosigkeit des Kampfes: „Wir waren damals Sklaven und das sind wir noch immer“; der Marschall des verdienstvollen Ettore Tigàssu zählt die Minuten, die ihn bis 2037 trennen, wenn er endlich in den Ruhestand gehen kann; und dieser verrückte Lügner Gesuino Némus – die Figur, nicht der Autor! –, nachdem er versprochen hatte, einen Roman über das Dorf und seine Menschen zu schreiben, ist verschwunden.

Alles dreht sich um die „Pubblica Mescita Cannonau & basta“, die Agora dieses Mikrokosmos mit nicht einmal tausend Seelen im Herzen der Ogliastra, in der Nähe der Tacchi, aber 25 Kilometer vom Meer entfernt, dessen Blau man gerade noch sehen kann.

In Telévras passiert, wie gesagt, nichts oder fast nichts. Der alte Digiòsu wird beispielsweise von seinem Hirtenknecht ermordet aufgefunden: Jemand hat ihm mit einem glattläufigen Jagdgewehr in den Rücken geschossen, und man versteht, was für eine Ermittlung das in einer Gegend ist, in der es mehr Waffen als Einwohner gibt. Das Vermögen – und damit die Schulden des Verstorbenen – sollte an seine Schwester Elvira, die einzige lebende Verwandte, übergehen, die jedoch als unzurechnungsfähig gilt, weil sie siebzig Jahre zuvor ihre einzige, wenige Monate alte Tochter im Fluss ertränkt hat. Sie ist eine verrückte alte Frau, die zwischen einer Ruine im Flussbett und dem verlassenen Gairo Vecchia lebt.

Zu dem, was sich bereits zu einer absurden Tragödie entwickelt, gesellt sich nun noch die Ankunft eines berühmten Universitätsprofessors für klinische Psychologie aus der Schweiz, Professor Marco Venturini. Er ist überzeugt, dass er für einen Euro ein Haus kaufen und darin mindestens sechs Monate im Jahr leben und die Bewohner – zunächst des Dorfes und dann ganz Sardiniens – davon überzeugen möchte, dass es klug sei, Sardinien in den 27. Schweizer Kanton, den Seekanton, umzuwandeln.

Das Verbrechen dient lediglich als Vorwand, um mit ernüchternder Stimme und schneidender Stimme die Eigenheiten (und Laster) unseres geliebten Landes zu schildern. Während im Hintergrund ausländische und kontinentale Konzerne mit Zuckerbrot und Peitsche versuchen, Land für Windkraftanlagen und Hektar von Solarmodulen zu erobern, ist die gesamte Erzählung des Romans in der nostalgisch-romantischen Selbstmythologie eines stolzen, selbstbewussten, gastfreundlichen und großzügigen Volkes verankert, das kaum in der Lage ist, Böses zu tun, außer als Konsequenz, als eine Form der von Menschen verhängten Strafe, da man der Justiz der Paläste nicht trauen kann. Doch Sergio Atzeni hatte bereits geschrieben: „Abgesehen von der Torheit, uns gegenseitig aus irrelevanten Gründen umzubringen, waren wir glücklich“ und warnte uns, dass das Böse nicht nur von außen kommt. So auch Némus: Er lacht und spottet, er unterhält im wahrsten etymologischen Sinne des Wortes und zwingt uns, zwischen Lachen und wissenschaftlicher Reflexion, unsere Perspektive zu ändern. So sehr, dass am Ende nicht mehr klar sein wird, wer bei Telévras wirklich verrückt ist … kurz gesagt, ob der Schiefe Turm von Pisa nicht doch Recht hat.