Antonio Gramsci in Le Figaro: „Ein Gigant des Denkens, seine Ideen helfen uns, unsere Gesellschaft zu verstehen.“

Die bedeutendste französische Zeitung widmete dem sardischen Intellektuellen eine ganze SeitePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Das Interesse an Antonio Gramsci ist wieder erwacht, er wurde weltweit erforscht und in alle Sprachen übersetzt. Analysen und Erkenntnisse heben Ideen und Gedanken hervor, die auch heute noch hochaktuell sind. Gianni Fresu, Professor für Politische Philosophie an der Universität Cagliari und langjähriger Dozent an der Bundesuniversität Uberlândia in Brasilien, meint: „Der Autor der Gefängnishefte lässt sich nicht vom gegenwärtigen politischen Kampf trennen, indem er sein Erbe in eine literarische Erinnerung an die Vergangenheit verwandelt oder seine Kategorien der Exegese eines Fachklerus vorbehält.“ Le Figaro, Frankreichs führende Tageszeitung, verfolgt diesen Ansatz und widmet Gramsci eine ganze Seite.

Ideen für die Gegenwart

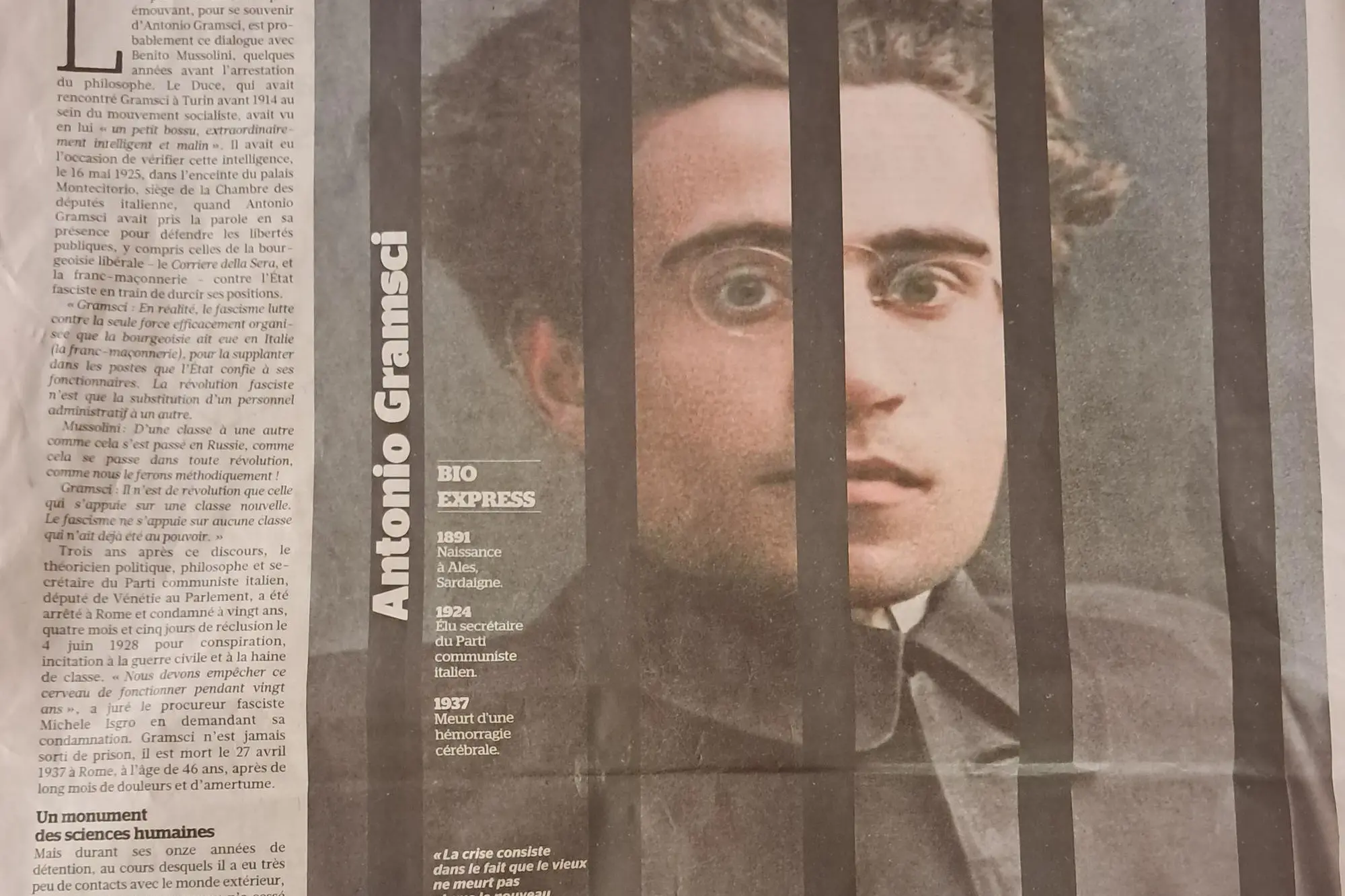

Der Artikel mit dem Titel „Antonio Gramsci, der kleine Bucklige, den der Faschismus hasste“ stammt von Sébastien Lapaque, einem Schriftsteller und Essayisten. Mussolini beschrieb ihn als „einen kleinen Buckligen, außerordentlich intelligent und scharfsinnig“.

Für Lapaque ist Gramsci „ein Denkmal der Geisteswissenschaften“, und während seiner harten Haft in Turi „hat sein Gehirn nie aufgehört zu funktionieren“. Entgegen der brutalen Behauptung des faschistischen Staatsanwalts Michele Isgrò („Wir müssen verhindern, dass dieses Gehirn zwanzig Jahre lang funktioniert“). Als er 1937 im Alter von 46 Jahren starb, hinterließ er ein zweitausend Seiten umfassendes Meisterwerk voller Einsichten, Hinweise, Werte und Impulse für Gegenwart und Zukunft. Le Figaro berichtet über einige Ideen, die nach wie vor aktuell sind. Eines im Besonderen: „Der Aspekt der modernen Krise, der als ‚Welle des Materialismus‘ beklagt wird“, schreibt der Gründer der Kommunistischen Partei, „hängt mit dem zusammen, was man eine Autoritätskrise nennt. Wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren hat – das heißt, wenn sie nicht mehr herrscht , sondern allein dominiert und über reine Zwangsgewalt verfügt –, bedeutet dies genau, dass sich die großen Massen von den traditionellen Ideologien gelöst haben, nicht mehr an das glauben, woran sie einmal geglaubt haben usw. Die Krise besteht genau darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann: In diesem Interregnum treten die unterschiedlichsten krankhaften Phänomene auf.“

Die französische Unordnung

Lapaque wendet diese Überlegungen auf die sozialen und politischen Phänomene an, die heute wie ein unkontrollierter Sturm der Rebellion durch Frankreich fegen: von den Gelbwesten über den stetigen Aufstieg des Rassemblement National bis hin zu städtischer Gewalt und dem Antisemitismus in den Banlieues. „Soziale Gruppen“, argumentiert der Autor des langen Artikels im Le Figaro, „lösen sich von traditionellen Parteien ab, und ein großer Teil wird im Stich gelassen.“ Es handelt sich um Dynamiken und Prozesse, die Antonio Gramsci, wenn auch in einem anderen historischen Kontext, untersucht und interpretiert hatte. Als Gegenmittel gegen Unordnung und Desillusionierung führte er das Konzept der Hegemonie ein – oder, in den Worten des Politikhistorikers Peter Thomas, „den Prozess, durch den soziale Kräfte in die politische Macht eines bestehenden Staates integriert werden“. Es ist merkwürdig, dass sich das Heimatland der Aufklärung und einer Revolution, die die Geschichte Europas und der Welt geprägt hat, bei dem Versuch, seine Krise zu erklären, an Gramsci wendet, einen „Giganten des Denkens“, der vom Faschismus verhasst wurde, und an seine Ideen, die nicht als bloßes „literarisches Gedächtnis“ betrachtet werden können.